ドローン新世紀――エアモビリティは、新たな社会インフラへ

変革の旗手・大前創希氏が展望を語る

2022年12月05日

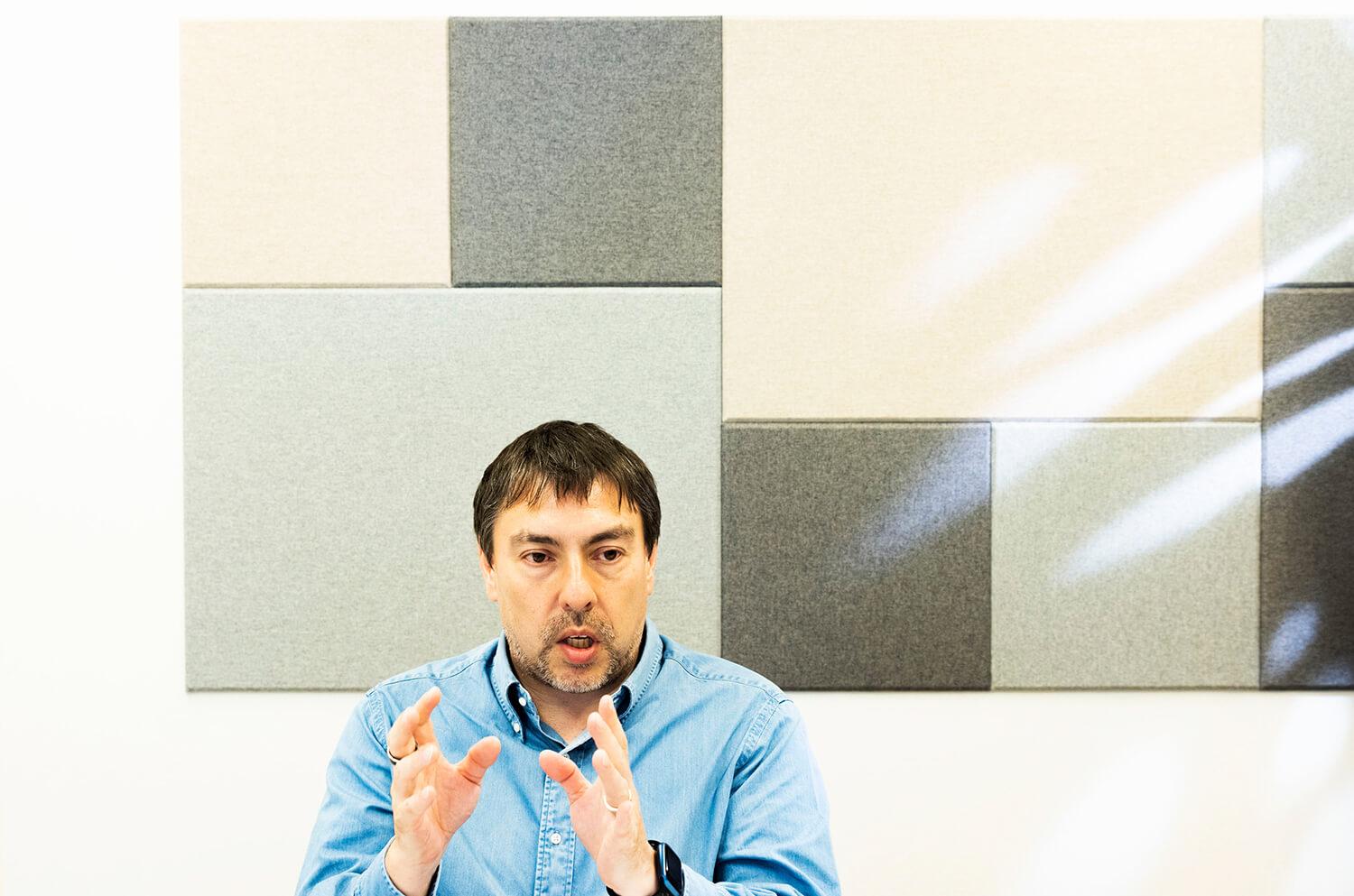

大前 創希さん

DRONE FUND 共同創業者/代表パートナー

2016年3月26日に、ドローンムービーコンテスト2016の準グランプリを受賞。2017年5月DRONE FUND アドバイザリーボードに参画。2018年9月よりDRONE FUND 共同代表パートナーに就任。ビジネス・ブレークスルー大学/大学院 教授(専門はデジタルマーケティング)

インフラ点検の救世主に。「安全」に欠かせないドローン

―2022年12月、無人航空機の有人地帯における目視外飛行(レベル4飛行)が解禁されました。ドローンの社会実装が進むことで、山積する社会課題が解決に近づくとの期待も高まります。どのような領域で、ドローンの活躍は期待されているのでしょうか。

大前:

日本の社会課題のペインポイントは、まぎれもなく、インフラの老朽化です。既存インフラの多くは、1964年の東京オリンピックの際につくられました。特に都心部のインフラにはその時代のものが多く、60年前後が経ち、橋梁や高速道路の橋脚などの老朽化が深刻な問題になっています。一方でいまの日本には、老朽化するインフラをくまなく点検する人材が足りません。高度な点検技術を持つ人材が希少な上に高齢化なども重なり、必要な点検作業を実施するペースにリソースが追いつけません。

加えて、点検マニュアルの「アップデート」という新たな問題にも直面しています。2021年に六十谷水管橋(和歌山県)が崩落しましたが、これは通常の点検では確認できない箇所のボルトの腐食が原因でした。そもそも、従来の点検マニュアルには該当の「ボルトを点検する」という項目が存在しなかったわけですから、これまでの点検マニュアルに従っているだけでは必ずしも「安全」とはいえず、点検手法の見直しが急務です。そこで活躍が期待されるのが、ドローンやAI、センシング技術など先端のテクノロジーを使った効率的なインフラ点検です。

われわれ人間の能力には、限界がありますよね。水管橋のボルトは、通常の目視点検では及ばない箇所だったので、問題が顕在化しませんでした。だからこそ新しい手法は、人に依存しないものであるべきでしょう。水管橋であれば、全体を俯瞰して、すべての対象をデータ化してAIで分析。問題箇所を推定したうえで、人の目で再度確認、補修するといった方法論です。このような方法論では、さまざまなセンサーを搭載できる自由度と機動力の高いドローンが、大いに力を発揮します。

―インフラの老朽化に加えて、頻発する自然災害も日本が直面する問題の1つです。しかも、どんどん激甚化する印象があります。

大前:

まさにその通りで、この10年の状況を見ても、災害の規模は大きくなり頻度も高まっています。国も避難情報に関するガイドラインを改定する※1などの対応を重ねていますが、重要なのは、それでも「災害は完全に防げない」ということ。予測精度の向上で人的被害を減らせても、起きてしまった災害からいかに回復するかという課題は残ります。

回復するためには、「元の状態」を認識し、そこからどう変化したかを把握しなければなりません。従来は被災後に人の手で変化を計測し、平時に計測したデータと対照するという手法が一般的でしたが、状況整理に膨大な時間がかかります。被災住民が普通の生活にいち早く戻れるよう、迅速に情報収集し、戦略を立てる必要があります。この迅速性という点で、ドローンによる「空からの情報収集」は圧倒的に有効です。2022年6月の熱海市伊豆山土石流災害でも、被災地上空から撮影したデータをもとにオルソ画像※2を作成し住宅地図にマッピングすることで、被害を受けた住宅の短時間での把握と、被災した可能性のある住民のリストアップにつなげました。

―福島県でも、2019年10月の台風19号(令和元年東日本台風)と、2021年2月の福島県沖地震の災害調査で、福島ロボットテストフィールドに研究開発拠点を構えるテラ・ラボのドローンが空から取得したデータを役立てました。

大前:

テラ・ラボは発災時を含めて、空からの情報収集を行う企業です。両災害ともテラ・ラボが収集したデータが発生後すぐに関係機関で共有され、その後の活動方針の決定に大きく貢献しました。いかに正確な情報を空から収集し、有効に活用していくか。世界がしのぎを削りながら挑戦する領域で、テラ・ラボは災害対策の意思決定の迅速化に貢献し、被害の軽減を目指しています。その姿勢に引かれ、私たちは出資しています。

世界を変える、イノベ構想ゆかりのドローン・ソリューション

―ドローンに特化したファンドとして、さまざまな企業に投資されています。目利きとして、どのような点に着目しているのでしょうか。

大前:

投資先の選定で重要なことは、「その企業の持つソリューションが、誰のどんな課題にアプローチできるか」です。そのソリューションが大きくなったときに、誰の、どこのマーケットに効果を与えるか、その際に企業は存在感を示せるかを見ています。そして何より、経営者が明確なビジョンを持ち、チームを牽引する能力があるかどうかを重視しています。いかに優れた技術を持っていたとしても、経営者に明確なビジョンがなければ成長は難しいと考えています。

―福島イノベーション・コースト構想にゆかりのあるドローン開発企業では、テラ・ラボ以外にも、SkyDriveやテトラ・アビエーション、プロドローンに出資されています。

大前:

SkyDriveは、「空飛ぶクルマ」では日本の第一人者ですね。日本の空にクルマを飛ばしたいという思いに共感し、ファースト・インベスターとして出資しています。日本は自動車産業で大きく成長した国です。「次の成長は、近距離エリア向けの空の移動手段を手に入れることで実現する」と私たちは信じています。

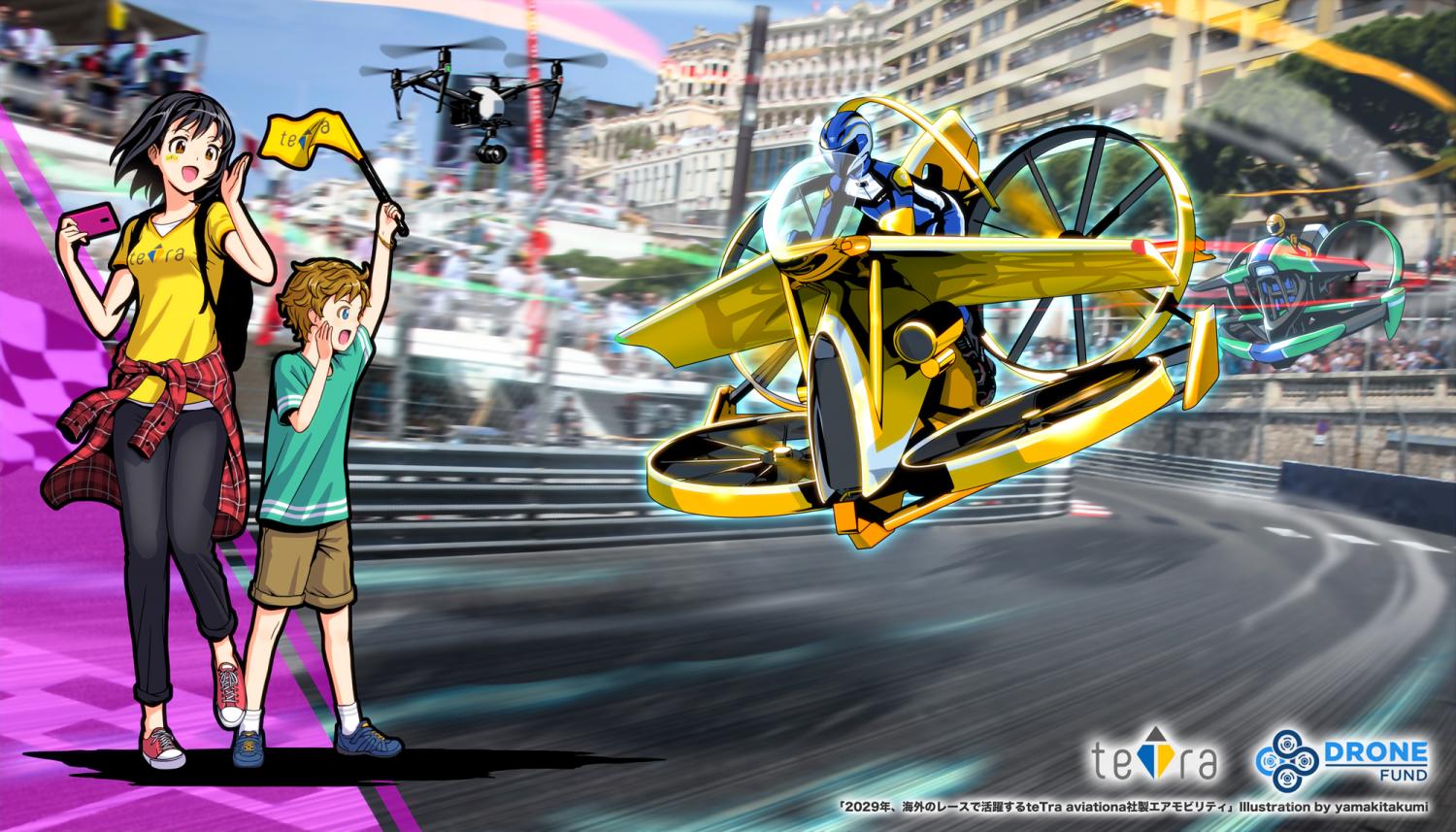

同じく空飛ぶクルマを開発するテトラ・アビエーションは、ビジョンを実現するまでのスピード感に惚れ込みました。ライセンスが比較的緩やかな米国のライトプレーン領域で事業を立ち上げて活動しています。われわれ人間は、具体的にイメージできるものに関心を示しやすいので、「まず空を飛ぶことを身近にする」というビジョンを具体化する、その戦略に長けていますよね。

ドローンが前提となった社会

2029年、公道を走り街の中を飛ぶSkyDrive製のエアモビリティSD-XX ⒸDRONE FUND 株式会社

2029年、公道を走り街の中を飛ぶSkyDrive製のエアモビリティSD-XX ⒸDRONE FUND 株式会社

2022年、衛星通信を利用して地表を測量するテラ・ラボ製ドローン ⒸDRONE FUND 株式会社

2022年、衛星通信を利用して地表を測量するテラ・ラボ製ドローン ⒸDRONE FUND 株式会社

2023年、5G通信を活用したプロドローン製のドローン遠隔操縦システム「PROFLYER」のパイロット操縦センター(都内) ⒸDRONE FUND 株式会社

2023年、5G通信を活用したプロドローン製のドローン遠隔操縦システム「PROFLYER」のパイロット操縦センター(都内) ⒸDRONE FUND 株式会社

2029年、海外のレースで活躍するテトラ・アビエーション製エアモビリティ ⒸDRONE FUND 株式会社

2029年、海外のレースで活躍するテトラ・アビエーション製エアモビリティ ⒸDRONE FUND 株式会社

―プロドローンは、KDDIと共同で、2020年8月から長野県伊那市でドローン配送を定期運航するなど、社会実装でリードしています。世界初の「水空合体ドローン」を発表するなど、ユニークな機体を開発する印象があります。

大前:

以前の水空合体ドローンはコンセプトモデルでしたが、その後、陸から現場までドローンで水中ドローンを運び、着水して水中ドローンを排出、点検後にそれを回収して、再び陸まで戻るというPoC(概念実証)を成功させ、2022年に実機を発表しました。コンセプトモデルを発表するのにはもちろん理由があって、それは「未来のニーズ」を顕在化させること。プロドローンには、さまざまな場面でドローン活用を具体的に提示し、先導する力があります。多くの人にとって、ドローンはまだよくわからないものですから、イメージを可視化して、人々をワクワクさせながら、ドローンの社会実装を進める役割を担っていると思います。

イノベ構想、福島ロボットテストフィールドへの期待

―安全性の検証には、テストフィールドが重要です。福島ロボットテストフィールドには、ドローンをはじめさまざまな産業向けのテストフィールドが揃っています。福島ロボットテストフィールドの評価をお聞かせください。

大前:

福島ロボットテストフィールドは、実証フィールドに必要な機能について周到な準備を重ね、考え抜かれた施設だと思います。インフラ点検用の橋梁、トンネル、プラントなどのモックアップや、水害の発生時を想定した水没市街地フィールドなどがあり、ドローンに関してもさまざまな性能をテストできます。あえてこれらに付け加えるならば、「朽ちたもの」や「壊れたもの」がほしいところです。なぜならテクノロジーは、人ができないこと、認識できないものを発見することに使うべきだからです。たとえば、朽ち方・経年変化に関するデータを子細に積み上げることができれば、観察能力の高い人でなくても問題を見つけられる方法を構築できると期待しています。

―レベル4飛行が解禁され、安全性能がより求められますよね。

大前:

はい。ドローンの安全性の確認では、壊れるほどドローンに負荷をかけて何が起こるかを検証する必要があります。たとえば破断しかけのプロペラでどこまで飛べるかを調べたり、台風など強い風が吹く日にあえて飛ばして、この風力までは大丈夫というラインを検証したりできるといいですね。ただし、ドローンにかぎらずスタートアップの多くは資金面で苦労しているため、積極的に機材を壊すインセンティブが働きにくいのも事実です。それでも、機材が壊れるほどの極限下での安全性検証は大事になってくるので、ドローンに与える「負荷の高低」に対して一定のサポートがあると、より実用的なデータ収集につながると思います。

―福島イノベーション・コースト構想推進機構は、ドローンの制度設計にも積極的に関与しています。2022年4月には「災害時における無人航空機活用のための航空運用調整等に関するガイドライン」と運航管理責任者の教育訓練カリキュラムを作成・公開しました。

大前:

ガイドラインをはじめ、制度を策定するうえでは、たくさんのドローンやロボットを見て、そこから着想して、発想を押し広げることが重要です。福島ロボットテストフィールドという実証の場を持つ福島イノベーション・コースト構想推進機構が、中心的な役割を担うことの意義は大きいと思います。

そう遠くない未来に、日本の空は違った景色になるはずです。空飛ぶクルマやパッセンジャードローンなどの「人が乗るドローン」も、物流などで活躍する無人航空機(人が乗っていないドローン)も含めて、何百万台が同時に飛ぶ世界が訪れます。そのとき、どんな課題が想定されるのか。たとえば、1人の運航管理者が複数のドローンを飛ばすだけでは済みません。1人が複数の機体を管理したり、複数の運航管理者が別々のシステムで運航管理したりすることも想定されます。現在もテストは続けられていますが、空の安全をより厳格に担保するには、より厳密なテストを積み重ねることが必要です。また、日本のドローン利用の鍵を握るIFR(Instrument Flight Rules、計器飛行方式)、いわゆる目視外飛行の課題もかなり見えてきました。そうした経験を取り込みながら、制度設計に積極的に関わっていくことを期待しています。

―ドローンの社会実装を進めるためには、「量産化」も必要になってきますね。

大前:

はい。ドローンやロボット産業が社会実装する際のいちばんの課題は、いかに量産体制を構築するかです。国内には、ドローンのパーツを開発・生産、あるいは最終組み上げをする企業がまだまだ不足しています。いち早く、多様な企業が集まって市場をつくり、互いの技術を高められる状況にもっていきたいと考えています。その観点で、福島ロボットテストフィールドには、ぜひともハブ機能を担っていただきたい。国内企業が力を合わせて新しい産業を生み出してスケールさせるには、多くの知見が融合したオープンイノベーションが必要になってきます。かつて日本社会では、各地域に自動車産業や鉄鋼産業が集積して企業城下町となり豊かな暮らしを支えながら、新しい技術やビジネスを発展させてきました。ドローンはこれからのビジネスです。福島ロボットテストフィールドをはじめ地方にドローン産業が集積していき、共創を促す機能を発揮することを期待しています。

私たちも引き続き、国内外で部材を開発・生産できるチームや優れた技術を持つチームを探し出し、世界・日本の課題をテクノロジーベースで解決するドローン・エアモビリティ前提社会の実現に向けて、貢献していきます。

※1:災害対策基本法が令和3年に改正(災害対策基本法等の一部を改正する法律〈令和3年法律第30号〉:5月10日公布、5月20日施行)されたことを受け、市町村が避難情報の発令基準等を検討・修正等する際の参考にできるよう、これまでの「避難勧告等に関するガイドライン」を名称を含めて改定し、「避難情報に関するガイドライン」として公表。

※2:写真画像を真上から見たような、傾きのない、正しい大きさと位置に補正した画像のこと。

DRONE FUND

DRONE FUNDは、「ドローン・エアモビリティ前提社会」を目指し、ドローン・エアモビリティ関連のスタートアップ投資に特化したベンチャーキャピタルです。1号・2号・3号ファンドを通じて、国内外の60社以上のポートフォリオを形成しています。3号ファンドでは、ドローン・エアモビリティおよびその社会実装に資するスタートアップへの投資活動を幅広く展開しています。

福島ロボットテストフィールド

福島イノベーション・コースト構想に基づき整備された「福島ロボットテストフィールド」は陸・海・空のフィールドロボットの一大開発実証拠点。インフラや災害現場など実際の使用環境を再現しており、ロボットの性能評価や操縦訓練等ができる世界に類を見ない施設です。無人航空機向けとしては国内最大となる飛行空域、滑走路、緩衝ネット付き飛行場において、基本的な飛行から衝突回避、不時着、落下、長距離飛行など多様な試験ができる環境を提供し、無人航空機の実用化を推進している。

Hama Tech Channelとは

豊かな未来を切り拓くリーダーとテクノロジーにフォーカス。

「社会を良くする」力強い変革を応援する、福島発・未来共創型メディアです。

「福島イノベーション・コースト構想」の一環として、

地域の未来を切り拓く取り組みを発信しています。