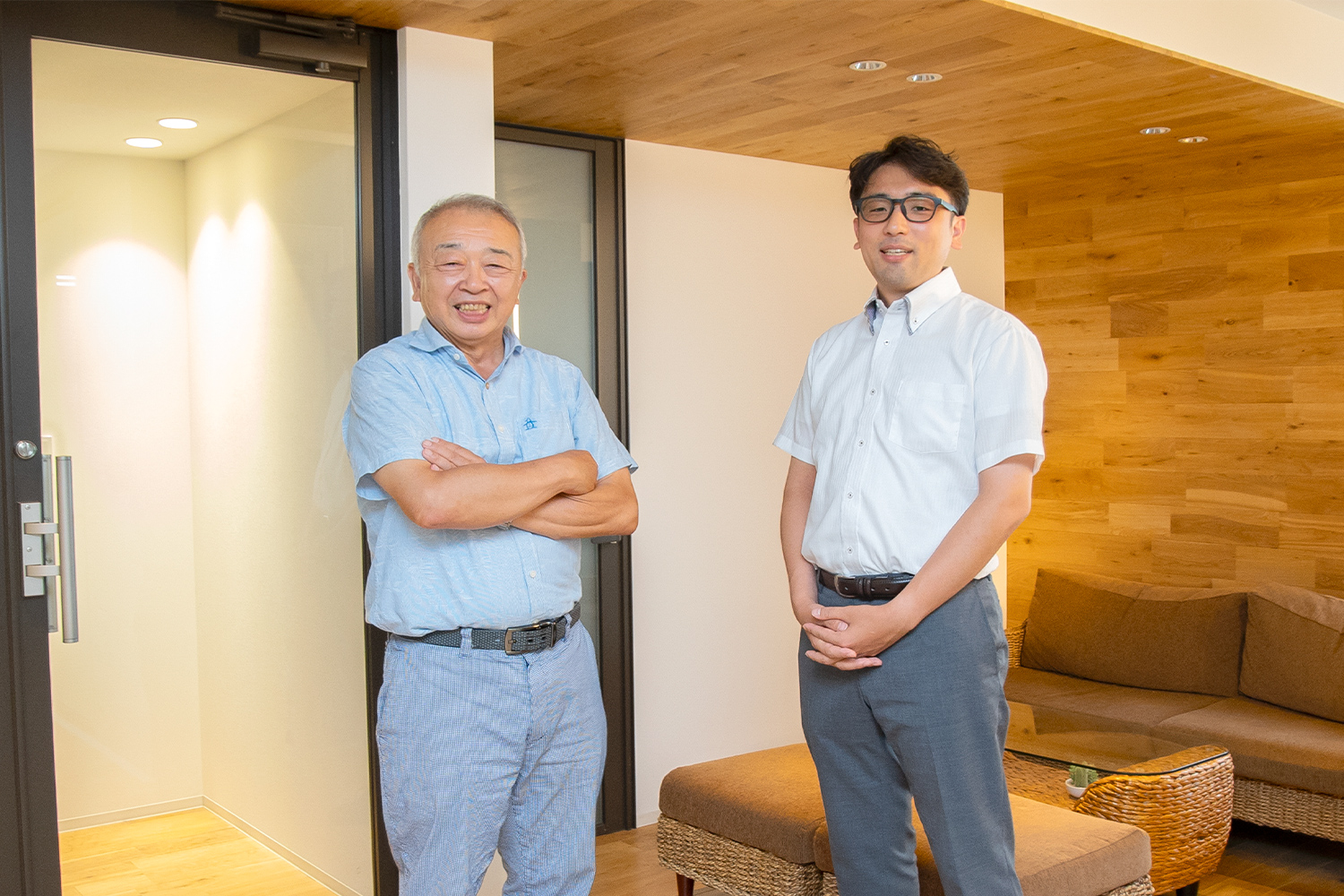

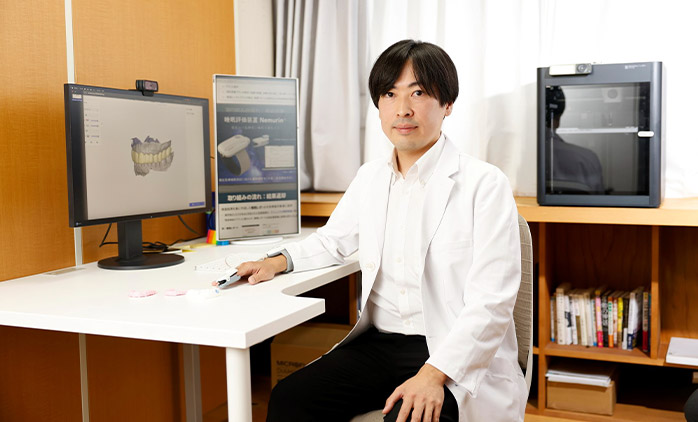

渡辺 一弘さん

株式会社コアシステムジャパン 代表取締役会長/CEO

創価大学名誉教授

1976年慶應義塾大学工学部卒業。1981年同大学大学院工学博士課程修了。工学博士。1981-91年防衛大学校電気工学科に在籍。1987-88年オランダ王国トゥエンテ工科大学客員研究員。1991年創価大学工学部助教授、1996年教授。2008年株式会社コアシステムジャパン設立。

現在、同社代表取締役会長/CEO。創価大学名誉教授。

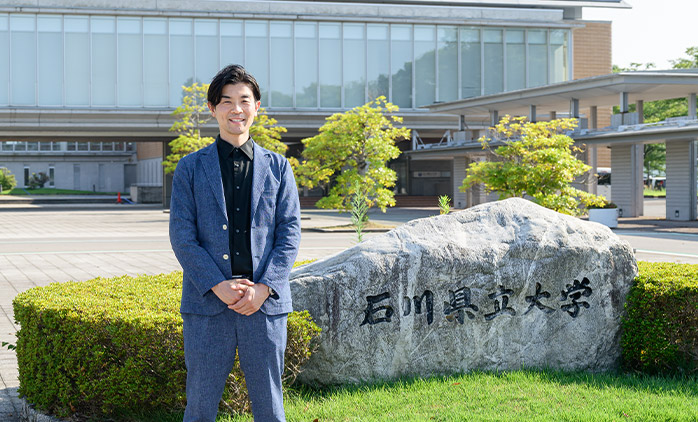

山崎 大志さん

株式会社コアシステムジャパン 執行役員/開発部長/CTO

2013年創価大学工学部卒業。2018年同大学大学院工学博士後期課程修了。工学博士。2018-2021年創価大学理工学部情報システム工学科に在籍。2021年株式会社コアシステムジャパン入社。現在、同社執行役員/開発部長/CTO。創価大学客員研究員。

同社はこれまで、2023年度、2024年度に福島イノベーション・コースト構想推進機構(以下、福島イノベ機構)の「Fukushima Tech Create プログラム(通称及び以下、FTC)」へ採択され、2025年度からは福島県の「地域復興実用化開発等促進事業補助金(通称及び以下、イノベ実用化補助金)」へ採択された。さらに、2025年度は「水素センサーの開発」を目指して、FTCプログラムも採択されている。こうした支援のもと研究開発と実証を重ねることで、同社の技術は防災・減災のみならず、新たな産業や雇用の創出といった形で福島の未来を支える可能性を広げている。

その技術は、今後の福島県にどのような価値をもたらしていくのだろうか。

創価大学発のベンチャー企業が

福島で本格的な活動を開始

2025年8月4日、特定非営利活動法人・光ファイバセンシング振興協会は、創価大学名誉教授の渡辺一弘さんに「功績賞」を授与した。渡辺さんはヘテロコア構造の光ファイバーセンサーを考案し、2008年、その技術を基盤として大学発ベンチャー「コアシステムジャパン」を設立。ビジネスの創出や後進の育成に大きく貢献したことが評価された。

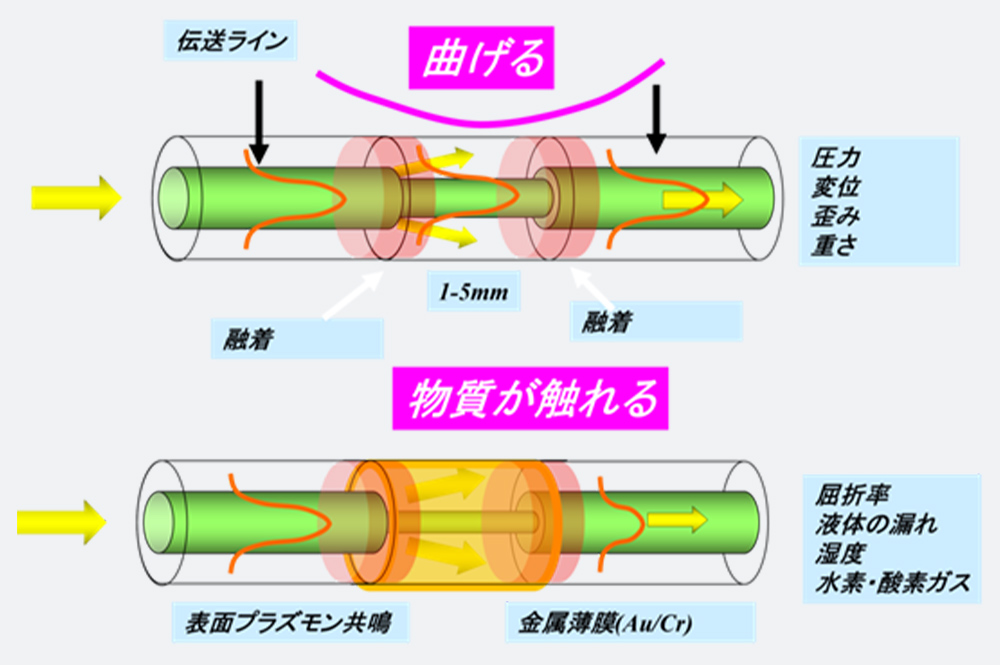

渡辺さんが発明したヘテロコア光ファイバーセンサーは、コアの太さが異なる光ファイバー同士を接続し、光ファイバーが曲がることで生じる光の損失度合いを計測する仕組みである。光源にLEDを使うことができ、レーザーを使うこれまでの光ファイバーセンサーに比べて構造が簡易でありながら性能が高く、しかも安価に実装できる点が注目されている。

ヘテロコア構造の光ファイバーセンサーは1996年に基本構造が発明され、2001年に特許が成立している。2008年には「コアシステムジャパン」が東京都八王子市に設立され、これまでに海外を含め30件近い特許を取得し、創業者の渡辺さんは現在も同社の代表取締役会長/CEOを務めている。

特長的なのは、この光ファイバーセンサーを活用したIoTセンシングシステムが、野外環境で長期間使用できる点である。光ファイバーという素材自体が温度や衝撃などの環境変化に強く、乾電池でも駆動可能だ。さらに、ウェブ経由で水位、変位、歪み、振動、水素などの計測データを取得できることも大きな強みである。

同社と福島県との縁が生まれたのは、特許出願などで協力してもらっていた弁理士の佐藤辰彦氏の勧めによるものである。元日本弁理士会会長の佐藤氏は福島県出身で、福島イノベ機構の知財戦略アドバイザーも務める。

「工場を作ることを支援してくれると聞いて足を運んだのが最初でした」と、渡辺さんはきっかけを語る。

同社は既に、ヘテロコア光ファイバーセンサーを用いたIoTセンシングシステムを開発し、道路の振動や川の水位、路面の傾きなどを計測していた。中堅ゼネコンの株式会社奥村組から高く評価され、共同事業を開始するなど技術には自信を持っていたが、収益化には量産体制の整備が課題だった。

「地場産業があまりない地方都市では、産業を作ることが大きな関心事だと聞いていました。福島イノベ機構やいわき市役所の職員が親身になって製造可能な企業を紹介してくれました。図面を見せたら作れるだろうという返事をもらえたので、まずは試作をお願いすることから始めようと考えました」と渡辺さんは振り返る。

■ヘテロコア光ファイバーの構造図

※コアシステムジャパンHPより引用

※コアシステムジャパンHPより引用

https://core-system.jp/tech/

量産体制の整備と地域防災への貢献を掲げ

福島発のイノベーション支援事業に参画

奥村組が使用する下水道向け光ファイバー水位計を実験例に、同社は福島で光ファイバーセンサーの量産体制を整備しようと考え、その次の挑戦として産学連携の体制づくりに取り組んだ。そこでいわき市にある福島工業高等専門学校(以下、福島高専)を訪問することになる。実は、弁理士の佐藤氏が福島高専の一期生であったことから、話はスムーズに進んだ。

このとき同社の窓口を務めたのが、開発部長/CTOの山崎大志さんである。山崎さんは渡辺さんの大学の教え子であり、研究室では光ファイバーセンサーの応用領域の研究に没頭。触覚センサーの研究で博士号を取得したのち、インターンを経てコアシステムジャパンに入社して以来、水位計や歪みセンサーの開発に携わってきた。

「当社と関わってくださった福島高専の丹野先生は私と同年代で、とてもアクティブな方でした。地域の防災対策も担当されており、当社のセンサーを見るなり、これを使って地域の防災計画をアップデートできないかと提案してくださったのです。当社にとってもチャレンジしがいのある話だったため、一緒に取り組むことになりました」と山崎さんは振り返る。

そこで同社は、当初から進めていた量産体制の整備に加え、地域の防災計画のアップデートというテーマを掲げ、2本立てで2023年度のFTCに応募した。採択を受けたことで福島での活動が本格化する。

「丹野先生は、地域住民への聞き取り調査やいわき市役所の実務担当職員との打ち合わせに加え、実証実験の場所に関する情報提供まで協力してくれました。さらに同校の他の先生方も本気になって取り組んでくださいました」と山崎さん。その結果、いわき市の常磐興産株式会社が保有する、かつて炭鉱で使用していたトロッコ線路橋の跡地でセンサーを設置できることになる、実証実験に結びついた。

渡辺さんは次のように話す。

「福島高専の卒業生がいわき市役所の職員であったことで、人のネットワークが一気に広がりました。いわき市役所産業みらい課が音頭をとってくれたおかげで、2025年3月、いわき市と連携協定を結ぶことができ、行政の方々がセンサー設置場所の調査に協力してくれるようになりました。FTCの活動を通じ、本当に大きな進展がありました。」

いわき市での水位計設置作業

いわき市での水位計設置作業

左:コアシステムジャパン開発部生産管理課 長尾課長

右:福島高専 都市システム工学科 准教授 丹野 淳さん

目標は福島での防災モデル確立と

地元連携による光ファイバー生産拠点づくり

「住民の方々が日々抱えている不安を少しでも和らげることが、私たちセンサーメーカーの使命だと考えています。技術を通じて、住民の安心につながる取り組みをしていきたいと考えています。」と、山崎さんは話す。

こうした想いで始まったのが、第2回目となる2024年度のFTCの取り組みである。2023年度の成果を受け、プログラムのテーマを「センサー情報を地元住民に伝える仕組みづくり」と「センサー機器の量産化・簡便化(≒低価格化)」に設定し、福島県初の地域防災モデルの確立と、地元製造業者との連携による光ファイバーセンサーの生産拠点づくりを目指した。

地域防災モデルを構築するため、福島高専の協力のもと、地元コミュニティFMへのヒアリングや地元区長との交渉を通して実証を進めた。その過程で、いわき市内の小さな川や水路などの災害発生箇所を速やかに把握することは困難であり、大雨時には水門の開閉作業のために水路の状況を直接確認しなければならないことが分かった。また、川の周辺地域に暮らす住民は、潜在的なリスクがあることを理解しながら、日々の生活を送っていることも見えてきた。

「川の水位や斜面の傾きといった情報は、災害リスクを予測するうえでとても重要です。しかし、それを住民が自らの目で確認しようとすると、逆に災害に巻き込まれる危険性があります。すべての災害を止めることはできませんから、事前に備える“備災”が大切になります。」

渡辺さんはそう説明したうえで、

「そのためには、小さなエリアごとにセンサーを配備することが必要です。屋外で安定して使える光ファイバーセンサーは、まさにOut Door Securityのために最適なセンサーなのです。」と語る。

山崎さんがさらに続けて、

「そこで、水路や河川にアンカーボルトなどを使わずに機器を固定できる水位計を開発し、2025年1月にいわき市内の農業用水路に設置しました。土木用接着剤で護岸に貼り付け、バッテリーを接続するだけで、自動的に計測しデータをアップロードします。」と語った。

災害リスク情報を発信する警報の出力形式についても、気象庁の形式に準拠する改善を施した。奥村組も「地域防災」を視野に入れ、ゼネコンの立場からセンサー技術の活用方法を模索するなど、さまざまな活動が同じ方向でリンクし始めていた。

光ファイバーセンサーのファブレス化と量産に向けては、実際の組み立て工程をマニュアル化し、試作を委託したところ、自社製品と同様に動作することが確認できた。特性評価についても、試験設備を調達すれば外注可能であることが分かった。もともとすべて自社で製造するワンストップソリューションを売りにしてきただけに、現在はひとつずつ標準化を進めながら、委託先を見つけている状況である。

2025年1月23日に開催された「FTC2025成果発表会」で山崎さんは、同年1月16日に「いわきR&Dセンター」を設置したことを発表した。そして、こう続けた。

「浜通り地域で製造工程の水平分業化と標準化開発を行うために、地元企業とのタイアップを希望します。また、地域防災の実証フィールドを拡大するために、フィールド提供や地域防災事業に関心のある企業は、是非お声がけください。」

イノベ実用化補助金を活用し

浜通り産・光ファイバーを事業化へ

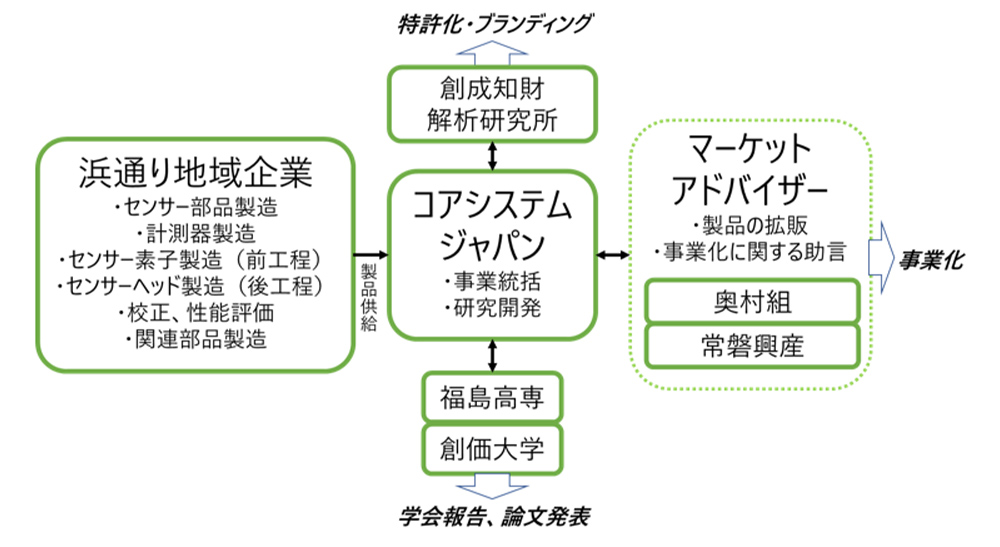

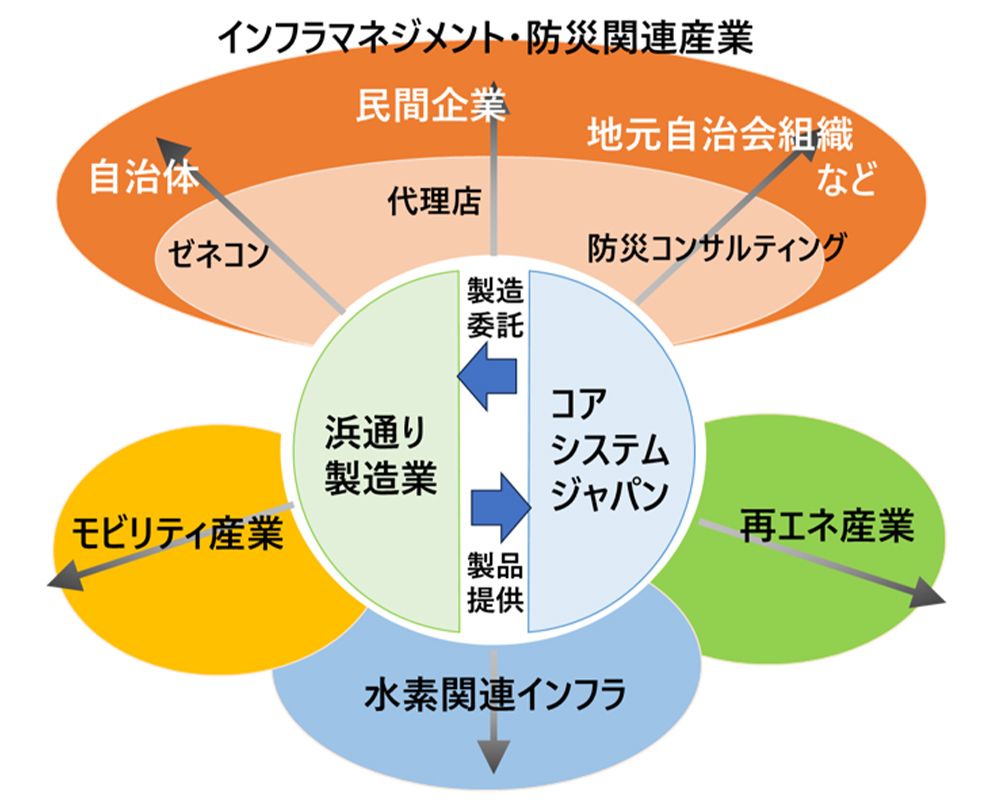

その同社が今福島で取り組んでいるのが、「インフラの環境要因を見える化する“浜通り産”光ファイバーセンサーIoTの実用化開発」という3年間の事業計画だ。2025年度の福島県の「地域復興実用化開発等促進事業費補助金(イノベ実用化補助金)」に採択された。

事業計画としては、下水道管路や河川、農業用水路、傾斜地、橋梁、トンネルなど災害リスクのある土木インフラを計測するための水位計や変位計、歪みセンサーと専用コントローラをセットしたセンシングシステムを浜通り地域の協力企業で生産し、ゼネコンや防災コンサルティング会社、警備会社などに販売していく。

鍵となるのは、必要な部品を製造できる地元企業との協力関係だ。

「福島高専などは売り手市場で求人倍率も高く、一度は都会に就職する学生が多くなるでしょう。そういう人材が地元に戻りたいと考えた時に、働ける場所があるようにしていくことに貢献していきたいですね」と渡辺さんは話す。

前年度のFTCで試作したのは組み立て工程までであり、コアの部分の品質評価はこれからになる。

「図面を外に出せるように仕様を標準化し、委託先に試作してもらい、品質を評価するというプロセスを積み上げていくことになります」と山崎さん。

中心となる目標はインフラの環境要因を見える化する浜通り産の光ファイバーセンサーの開発・事業化だ。独特の癖を持つ光ファイバーを誰でも扱えるように標準化することは難しい。だが、渡辺さんの意欲はとても高い。

「まだ、福島県内で光ファイバーを作っている企業は多くはありません。ですが、光ファイバーを取り扱った経験のある会社とご縁がありましたので、まずはそこに協力してもらって、量産できるプロセスを作り上げていきます」

渡辺さんがイメージしているのは、映画にもなったスパリゾートハワイアンズのフラガールたちの活躍だ。衰退する炭鉱の街・いわき市を復興させるために、東京からダンスの先生を招き、炭鉱の街に住む女性たちにフラダンスを教え、それが大きな話題になって人が集まるようになった。

「光ファイバーセンサーには大きな可能性があります。浜通り産光ファイバーセンサーを開発することで、良い製品を世界に送り出し、地元企業が輝けるようにしていきたい。」と渡辺さんは語る。

イノベ実用化補助金を活用して、そのための仲間作りの輪をますます広げて行こうとしているのだ。そのための大きな絵は既に描けている。部品調達手段から研究開発協力体制、販売予定先まで具体的なイメージは事業計画に落とし込んである。活動の中心となるのはいわきR&Dセンター。この補助金の3年間の活動で、どこまで実現できるかが問われている。

福島への道筋をサポートした

福島イノベ機構という存在

こうした同社の活動を支援してきたのが福島イノベ機構だ。同社が福島で本格的に活動を開始するきっかけとなったのは、2回のFTC採択であり、さらに現在進行中のイノベ実用化補助金も大きな存在だ。成長フェーズを迎える大学発ベンチャーである同社にとって、福島イノベ機構はどのような存在なのだろうか。

「今日も資金調達の方法について福島イノベ機構の人たちからアドバイスをもらいました。成長のための援助をしてくれています」と渡辺さんは話す。

「新しい事業はモデルケースも千差万別です。今どういう手を打つべきか走りながらではわからない所も多くあります。そうした時に相談できます」と話すのは山崎さん。

補助金という資金面だけではなく、福島という地場に精通した存在であることも大きな魅力である。検証の場を提供した常磐興産を探したのも福島イノベ機構だ。

「実際に会って話をすることで、いつも助言をもらえる関係性が作れます。福島イノベ機構の人たちはいつも様子を見にきてくれて第三者の立場から親身に助言をしてくれます。何よりも地元に密着していて、どこにどういうノウハウがあるかがわかっていることで助かっています」と山崎さんは話す。

同社が取り組むインフラの環境要因はテーマとしては実は広い領域に及ぶ。同社の今後のロードマップとしては環境要因を見える化する標準的なセンシングシステムを開発しながら、適用範囲についての研究開発を続けていくことになる。その先にはOut Door Securityの世界が広がっている。

「新しい事業は一社だけで起こせるものではありません。仲間が多ければ多いほど市場自体も大きくなります。わずか3年で、ここでまで繋がりが広がったのは驚きです。福島は挑戦する人間を迎え入れてくれる温かい所だと実感しています。それを福島イノベ機構が支援してくれました」と感謝の言葉を山崎さんは述べた。

「縁もゆかりもなかった福島ですが、繋がりができ、広がったことで強い愛着を持つようになりました。補助金もいわきR&Dセンターも全て福島のために使い、福島の産業復興に貢献したいと思います。」と、渡辺さんは熱い想いを語る。

同社の躍進が、福島の復興につながっていく。

(取材日:2025年7月31日)

株式会社コアシステムジャパン

独自開発の「ヘテロコア光ファイバーセンサー」技術を活用し、過酷な環境下でも高精度なセンシングを可能にするIoTシステムを提供する。同社の技術は、河川や海洋、下水道、ダム、橋梁などの社会インフラや防災分野における構造物・設備・環境の維持・管理、危険診断業務においてデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進し、安全・安心な社会の実現に貢献。創価大学の大学発ベンチャーとして、大学の理工学部と連携し、産学官連携による技術開発や製品化にも取り組むほか、国内外で光ファイバーセンサー関連の特許を多数保有し、高い技術力を有する。また、福島県の「地域復興実用化開発等促進事業補助金(イノベ実用化補助金)」に採択され、浜通り地域などにおける早期の産業復興を目指した開発支援も受けている。これらの取り組みを通じて、同社は社会インフラの維持管理や防災分野における新たな技術提供を推進している。

福島イノベーション・コースト構想推進機構による支援:

・2023年度、2024年度「Fukushima Tech Create」先導技術事業化アクセラレーションプログラム採択(事業名:「虫の目」の情報を捉える光ファイバーセンサーの製造体制構築及び地域防災事業展開)

・2025年度「地域復興実用化開発等促進事業費補助金」採択(事業計画名:インフラの環境要因を見える化する“浜通り産”光ファイバーセンサーIoTの実用化開発)

・2025年度「Fukushima Tech Create」(事業計画名:完全防爆の安心・安全な光ファイバー水素センサーの試作開発と実証先の開拓)

Hama Tech Channelとは

豊かな未来を切り拓くリーダーとテクノロジーにフォーカス。

「社会を良くする」力強い変革を応援する、福島発・未来共創型メディアです。

「福島イノベーション・コースト構想」の一環として、

地域の未来を切り拓く取り組みを発信しています。