牛由来の微生物とどこにでもある雑草を活用、被災した経験をもとに自立型発電装置を開発

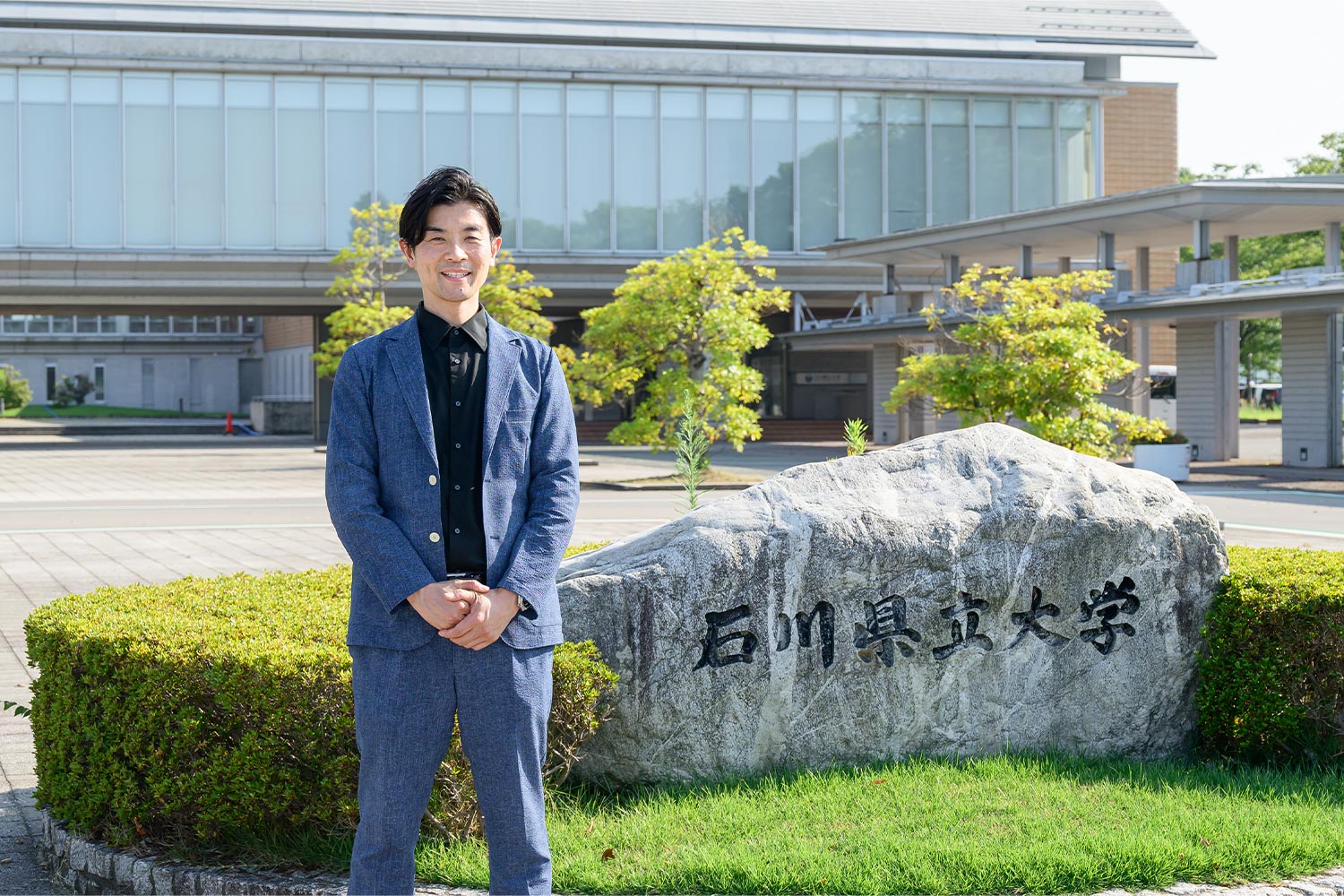

──環境微生物研究所/石川県立大学・馬場保徳氏インタビュー

2025年11月14日

馬場 保徳さん

環境微生物研究所株式会社 代表取締役

キユーピー株式会社研究員、日本学術振興会特別研究員等を経て、2016年4月、石川県立大学の助教に着任。現在准教授。東日本大震災での被災経験をもとに雑草からガス・電気を生み出す研究に着手、2022年8月に大学発ベンチャー「環境微生物研究所株式会社」を設立。2019年、農林水産省 農林水産技術会議 若手農林水産研究者表彰受賞。

―東日本大震災で被災された経験が現在の事業につながっているそうですね。

馬場:

食品企業で商品開発に携わる中で、教育・研究の道に進みたいと考えて東北大学大学院(宮城県大崎市)に進学し、そこで被災しました。住んでいた借家は火災で住めなくなり、車、避難所、知人宅などで過ごさせていただきました。震災による停電で電気が使えず、物流がストップし、食事も十分ではありませんでした。

そんな折、避難所の外に目を向けると雑草や落ち葉がありました。これらから電気を作ることができれば、このつらい避難生活を変えられるのではないかと強く思いました。当時、大学農場で研究していたため、恩師の先生方と、雑草を消化できる牛の胃にすむ微生物に注目していました。反すう動物である牛のゲップは環境問題につながっているとの指摘がありますが、ゲップの主成分であるメタンガスは皆さんが使用している都市ガスの主成分――つまりエネルギーです。そこで、雑草と牛の消化の仕組みを活用すれば、災害時でもガスや電力を得ることができるはずだと考えました。震災前から牛に注目していましたが、被災生活を送ったことで、今こそ牛の研究をすべきだと強く思ったのです。

―草を消化する際に、牛の体内でどういったことが起きているのか教えてください。

馬場:

牛には胃袋が4つあり、このうち最も大きいのが第一胃袋「ルーメン」で、その容量は200リットルに及びます(人間は最大で約2リットル)。ルーメンの内部には母牛から経口感染した様々な微生物が潜んでいて、草を消化しています。草はルーメンで酢酸に分解されて吸収されたのち、胃袋から吸収されて牛の栄養となっています。

このメカニズムを参考に、微生物の力を使って人工的に雑草からメタンガスを得る仕組みを確立しようと、牛の胃液から微生物を採取して培養を試みましたが、実際は容易ではありませんでした。まず無酸素状態の胃袋の中で生きている微生物は酸素に弱く、空気に触れると死んでしまうのです。いかにして微生物を人工的なタンクの中で培養するか。この方法を微生物のDNAを調べるなどして確定していきました。

雑草などからメタンガスを発生させる装置「エコスタンドアロン」

―研究は順調に進んだのでしょうか。

馬場:

牛ルーメン内の微生物を人工的なタンクで培養することが難しく、実証装置の開発までに10年以上かかりました。その間、一度も研究をやめようと思わなかったのは被災時の忘れがたい経験があったからです。当時の東北大学には食品工場の排水処理で生じる汚泥で発電するメタン発酵装置がありました。しかし、震災後は駆動に必要な電力が得られず、物流の寸断で原料の汚泥も届かなくなり、目の前に発電装置があるのに使うことができませんでした。この時に、いつでもどこにでもある雑草などを原料とし、また、電気がなくともガスを得られる発酵システムが必要だと痛切に感じたことが、電源不要で動く自立型のメタン発酵装置「エコスタンドアロン」のコンセプトにつながっています。

装置の核となるものは、牛の胃袋に潜む微生物を利用し、雑草などを発酵させてメタンガスを得る「GEPソリューション」です。原料は、いわゆる草であれば、種類を問いません。

―原料に何を使うか、どこに設置するのか、具体的な利用シーンを絞り込めないと、実証装置を開発できないですよね。事業化に向けてブレイクスルーになった出来事を教えてください。

馬場:

どのようなシステムを構築すれば実用化できるのか、本格的な検討を開始したのは2016年に石川県立大学へ着任してからです。そもそもの着想が被災体験ですから、最初は公民館など避難所になる公共施設への設置を想定していました。しかし、微生物は生き物なので、普段から餌となる植物を与えなければなりません。公民館は普段、人がいないところも多く、微生物に餌を与える人がいません。また、誰かを雇用しようにも公民館に置いたエコスタンドアロンは収益を上げているわけではありませんので、人を雇用する財源がありません。

次に注目したのがスーパーマーケットです。スーパーでは毎日キャベツや白菜の外葉などが廃棄されており、大型店では1日に100kgもの野菜くずを排出し、産廃処理場で焼却処分されています。エコスタンドアロンを導入すれば産廃費用を削減でき、CO2削減に貢献し、電力の一部も賄うことが可能です。そこで実証試験先を探すべく、いくつかのスーパーに提案してみたのですが「実績のない装置は置けない」との回答でした。

そんな折、石川県産業創出支援機構主催のビジネスプランコンテストでエコスタンドアロンの構想をプレゼンテーションしたところ、プレゼンを聞いてくださった石川県内の証券会社の方が、福井県に本社がある株式会社PLANTを紹介してくださいました。量販店を展開するPLANTは新しいことへの挑戦に前向きで、エコスタンドアロンにも関心を寄せてくださいました。そこで店舗側のニーズをヒアリングして装置の概要を詰めていき、2024年1月から石川県能美郡のショッピングセンター「PLANT-3川北店」にエコスタンドアロン1号機を置かせていただけることになりました。

―1号機の概要と運用状況を教えてください。

馬場:

エコスタンドアロンはGEPソリューション槽やメタン発酵槽、メタンガスをためるガスホルダー、発電機などからなります。設置場所は屋外でも屋内でもよく、今回は広いバックヤードがあったので、屋内に設置しました。装置は停電時でも動くように設計していますが、野菜くずを粉砕したり、発電機にガスを送ったりする際に電気があった方が便利なので、平時は電源につないで使用します。また、水道も必要で、野菜くずと水を混ぜてエコスタンドアロンに投入する際や、野菜くずを入れたバケツの洗浄にも水を使います。

発酵の後、野菜由来の窒素やリンなどの成分が溶け込んだ発酵液が生じます。この発酵液の一部は、近隣の農家さんに肥料として使っていただいていますし、石川県立大学の農場でもお米の肥料として使用しています。このようにエコスタンドアロンから生じた発酵液も肥料として利用することで、地域内で資源循環が成り立っています。

石川県立大学では、化学肥料あり、肥料なし、エコスタンドアロンから発生した発酵液を肥料としたものの3種類の稲を栽培し、その品質を比較している。発酵液を用いた稲は、肥料なしの稲よりも背が高く、しなやかにまっすぐ成長していた

石川県立大学では、化学肥料あり、肥料なし、エコスタンドアロンから発生した発酵液を肥料としたものの3種類の稲を栽培し、その品質を比較している。発酵液を用いた稲は、肥料なしの稲よりも背が高く、しなやかにまっすぐ成長していた

現在は実証期間中なので、大学スタッフや学生が毎日通って野菜くずの投入や設備のメンテナンスなどを行っています。店舗ではキャベツや白菜の野菜くずが通年で発生する他、季節によってはイモやミカンなどの廃棄もあるので対応可能かどうかを検証したところ、イモはイメージ通り多くのメタンガスが得られ、皮つきのミカンも問題なく処理できることを確認しました。発生したメタンガスは発電に使用します。電力会社のネットワークにつなぐほどの発電量ではないので蓄電池にためておき、店舗で使用するPHSやタブレット端末などの充電に活用しています。

石川県能美郡のショッピングセンター「PLANT-3川北店」に設置されたエコスタンドアロン1号機

石川県能美郡のショッピングセンター「PLANT-3川北店」に設置されたエコスタンドアロン1号機

将来的には店舗の方々だけで運用できるようにしたいので、課題を洗い出し、できることから1つずつ改善に取り組んでいます。例えば、エコスタンドアロン1号機は、野菜くずの投入口が高所にあるので、階段を登り、野菜くずの投入作業をしています。しかし、作業スタッフさんの安全上、高所に登らなくても野菜くずを投入できることが大切と、PLANT-3川北店長からご助言をいただきました。そこで2号機は人が高所に登らなくてもいいように、自動投入装置をつけました。

―2号機は福島県に設置することが決まったそうですね。

馬場:

福島県浜通り地域のスーパーマーケットに置いていただくことが決まりました。きっかけは福島イノベーション・コースト構想推進機構(以下、福島イノベ機構)の2024年度「Fukushima Tech Create(通称及び以下、FTC)」プログラムに採択されたことです。GEPソリューションは私自身の被災体験が研究の原点ですから、福島の復興のために新たな産業基盤の構築を目指すという福島イノベ機構の趣旨に共感しますし、私たちの研究成果を東北に還元する機会をいただけて、身が引き締まる思いです。

FTC採択後は福島の方々との交流が広がり、GEPソリューションやエコスタンドアロンのプレゼンテーションをする機会をいただきました。その中で、地元銀行様から浜通り地域のスーパーマーケットをご紹介いただき、導入に向けた話が進みました。1号機は協力先探しに苦労しただけに、2号機設置のご縁をいただけたことは本当にありがたかったです。

―1号機と2号機の違いを教えてください。

馬場:

変更したのは全体のレイアウトで、1号機は約40平米のスペースに各種反応槽をゆったりと並べていますが、2号機は配置を工夫したことで設置面積が1号機の約半分になりました。全体の印象はコンパクトになったものの、発酵槽自体はサイズアップしたので、投入できる野菜の量は1号機よりも増えています。

また、1号機では野菜をGEPソリューションの上部から手作業で投入していたところを、安全性と効率性の観点から投入口を低い位置に変更し、GEPソリューションに自動で送り込む仕様としました。平時は電気を使いますが、停電時は手作業で野菜を投入できる仕様にしています。その他にも細かな改良を加え、商用ベースに乗せられる装置として作り込んでいます。2025年末ごろから実証が始まる予定ですが、私もしばらく現地に滞在し、新たに雇用したスタッフと共に2号機の安定稼働に向けて取り組みます。

カンボジアへの展開も決定

―石川県と福島県の2カ所で実証を進める他、研究者や教員としての仕事もあり、お忙しい日々ではないでしょうか。

馬場:

複数のプロジェクトが動いており、これまでFTCのイベントや報告会などで福島県を4~5回訪問していますが、そこで知り合った企業の方がGEPソリューションに共感し、連携したいと連絡をくださったので、協業の可能性を検討しています。これもFTCがあったからこその出会いだと感謝しています。

また、2025年度はJST(国立研究開発法人科学技術振興機構)とJICA(独立行政法人国際協力機構)の地球規模課題対応国際科学技術協力プログラムSATREPSに採択され、カンボジアでの展開が決まりました。カンボジアではODA(政府開発援助)による地雷除去と地雷原の跡地の農地転用が進んでいますが、そもそも農業所得が低い上に、燃料・肥料代の高騰も相まって農村部での貧困問題が深刻です。このような現状を、地雷除去を支援されている、石川県が発祥の株式会社小松製作所(コマツ)の地雷除去プロジェクト室長から伺いました。私たちのGEPソリューションならば雑草や野菜くずから電気も肥料も作れるので課題解決に貢献できると考え、現地の大学の研究者らと共に、現地農家及びカンボジア農業省とのディスカッションを進めてきました。

2024年度は不採択でしたが2度目となる2025年度の申請でSATREPS採択が決まりました。現在は、2026年から開始するプロジェクトの詳細な計画を立てるべく、共同研究者の先生方と定期的にカンボジアに通っています。このプロジェクトは、単なる研究で終わるものではなく、カンボジアの研究者と共にカンボジアに適した新しい技術をつくり、その技術を現地農家に使用していただき、プロジェクト期間終了後もカンボジア全土に普及していけるような自走体制の構築までを見据えています。これを達成するためには、日本側研究者の思いとカンボジア研究者の思い、現地農家さんの思いをくみ上げて進む必要があるため、非常にタフな仕事だと感じていますが、5年後の2030年にはカンボジアに笑顔が生まれていることを信じています。

―海外展開も始まっているのですね。これからどのように事業を広げていきたいか、今後の展望をお聞かせください。

馬場:

まずは2つの方向性でエコスタンドアロンを普及させたいと考えています。1つはスーパーマーケットへの展開で、全国の企業とディスカッションを重ねています。もう1つは大規模農園を有する農業法人への展開です。例えば、トマトは施設園芸なので通年で生産され、茎や葉を年中廃棄しているので、エコスタンドアロンを導入する意義があると考えます。生じた発酵液を肥料として還元でき、トマト農園の中で資源循環が可能です。

会社としては2025年8月に電源開発株式会社(J-POWER)及び他2社(発表前のため社名割愛)から出資を受けることが決まりました。海外展開も始まり活動の幅が広がっていますが、一方で弊社の専任は私一人のため、一緒に考えて動いてくれる専任の事業開発パートナーを募集しています。理念に共感し、思いをもって取り組んでくださる方にジョインしていただきたいです。FTCがつないでくださるご縁も頼りに、これからも挑戦を続けてまいります。

(取材日:2025年8月20日)

環境微生物研究所株式会社

2022年8月設立。牛ルーメン液(胃液)にすむ微生物を用いて、植物系廃棄物を溶かす独自技術「GEPソリューション」を搭載した、自立型メタン発酵システム装置「エコスタンドアロン」を開発。この装置は災害時に電力や物流が途絶えた場合でも雑草等からガスと電気を起こすことができ、平時は店舗や工場で排出される野菜くずなどの処理に活用できる。実証から実用化へ、本格導入に向けて歩を進めている。

福島イノベーション・コースト構想推進機構による支援:

2024年度、2025年度「Fukushima Tech Create」先導技術事業化アクセラレーションプログラム採択(事業名:平時も災害時にも資する自立運転可能なメタン発酵システムの社会実装)

Hama Tech Channelとは

豊かな未来を切り拓くリーダーとテクノロジーにフォーカス。

「社会を良くする」力強い変革を応援する、福島発・未来共創型メディアです。

「福島イノベーション・コースト構想」の一環として、

地域の未来を切り拓く取り組みを発信しています。