当館についてabout

当館について

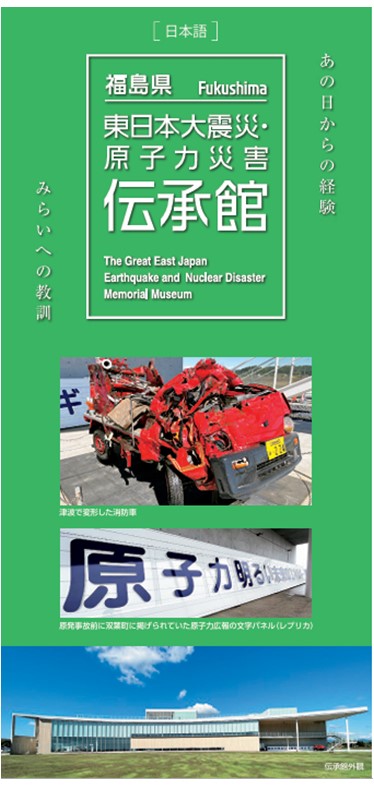

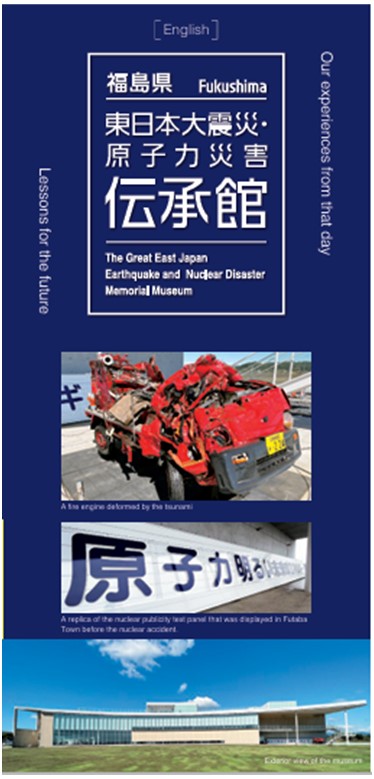

東日本大震災・原子力災害伝承館は福島県双葉町にある県立の震災伝承施設で、2020(令和2)年9月20日に開館しました。福島で起きた地震、津波、東京電力福島第一原発事故という未曽有(みぞう)の複合災害の実態や、復興に向けた歩みを展示するとともに、被災した住民による語り部講話を1日4回実施しています。

展示見学に加え、研修プログラムや調査・研究を通じ、防災・減災に向けた教訓を国内外へ発信し、未来へつないでいます。

東日本大震災と原子力災害について

東日本大震災は2011(平成23)年3月11日午後2時46分に発生した「東北地方太平洋沖地震」により引き起こされた大規模災害の総称です。

地震は日本観測史上最大規模で、マグニチュード9.0、宮城県栗原市で最大震度7、福島県をはじめ東北地方沿岸から千葉県までの広範囲で震度6以上を記録しました。東日本をはじめ全国の沿岸で津波が発生し、福島県相馬市では高さ9.3m以上を観測しました。津波は住居や道路、鉄道、工場、農地などを一瞬にしてのみ込み、甚大な被害を及ぼしました。全国の死者・行方不明者は1万8000人以上で、1万人以上が命を落とした自然災害は戦後初めてです。

福島県内の犠牲者は4,100人以上で、このうち東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難生活での体調変化や過労など、間接的な原因で亡くなる「震災関連死」は2,300人を超え、福島が経験した複合災害の過酷さを物語っています。

また、現在も原子力災害により、福島県では23,000人以上の方が故郷を離れての生活を強いられています(2025年11月現在)。事故を起こした福島第一原発の廃炉や除染土壌の県外最終処分といった、終わりの見えない課題が山積しています。

このように、福島県への東日本大震災の影響は今も続いています。

【参考】

警察庁Webサイト|東日本大震災について

復興庁|震災関連死の死者数等について

福島県HP|東日本大震災・原子力災害 10年の記録 、ふくしま復興情報ポータルサイト

伝承館の基本理念BASIC IDEA

世界初の甚大な複合災害の記録や教訓とそこから着実に復興する過程を収集・保存・研究し、風化させず後世に継承・発信し世界と共有することは、被災を経験した人々の共通の想いです。

「東日本大震災・原子力災害伝承館」では、特に福島だけが経験した原子力災害をしっかり伝えることとし、以下の3つの基本理念を掲げます。

福島にしかない原子力災害の経験や教訓を生かす「防災・減災」

福島に心を寄せる人々や団体と連携し、地域コミュニティや文化・伝統の再生、復興を担う人材の育成等による「復興の加速化への寄与」

館長ごあいさつMESSAGE

令和2年4月1日付で、東日本大震災・原子力災害伝承館の館長を拝命いたしました、長崎大学の高村昇です。

私は、2011年の東京電力福島第一原子力発電所事故直後から福島県に入り、県民の皆様に放射線被ばくと健康影響について、科学的な見地から説明を行ってきました。またその後は事故によって避難し、その後いち早く帰還を開始した川内村や、隣接する富岡町の復興支援にも携わってきました。

2011年の東京電力福島第一原子力発電所事故から、10年の月日が経過しました。この10年間、福島は地震、津波そして原子力災害からの復興、という極めて困難なミッションに向き合ってきました。

2020年9月に開館した伝承館は、福島が復興に向き合ってきた「証」を、アーカイブ(資料)として収集、保存、展示することを目的としています。さらに伝承館は、福島の過去から未来に亘って得られる様々な知見を、国内外の方々が学ぶことができる「知の交流拠点」としての役割を果たしていきたいと考えています。またこのような活動を通じて、伝承館は「福島イノベーション・コースト構想」の一翼を担っていきたいと思います。

スタッフ一同、伝承館で多くの方にお目にかかることを楽しみにしています。

東日本大震災・原子力災害伝承館 館長 高村 昇

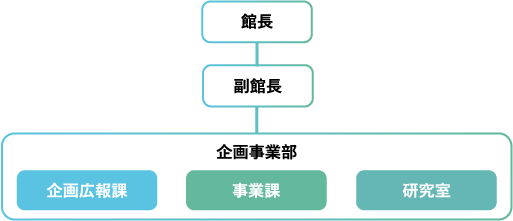

組織およびアテンダントORGANIZATION & ATTENDANT

組織図

東日本大震災・原子力災害伝承館アテンダントスタッフ

展示エリアにはアテンダントスタッフが常駐しています。展示資料等についてご質問がありましたらお声がけください。