知る、学ぶ

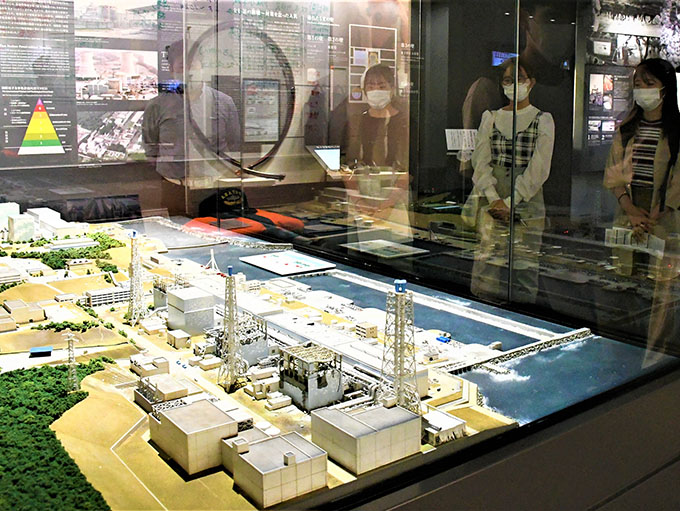

展示見学

地震、津波、原発事故の被害を伝える資料約200点を展示しています。津波で押しつぶされた消防車や事故を起こした原発の精巧なジオラマ、原子力災害の過酷な避難を伝える展示などがあり、未曽有の複合災害に理解を深めることができます。

[ 展示入館料 ]

大人:600円 小中高:300円(20名以上の団体は2割引、要予約)

[ 開館時間 ]

9:00〜17:00(最終入館16:30)

[ 休館日 ]

火曜日(火曜祝日の場合は翌平日)、

年末年始(12/29〜1/3)

[ 駐車場 ]

120台(乗用車110台、大型バス10台)、

無料

団体でのご利用

20名以上の来館で入館料が2割引、要予約

団体でのご利用

20名以上の来館で入館料が2割引、要予約

お知らせ

福島県防災動画教材「そなえるふくしま防災塾」公開 当館職員が被災体験伝える

公募

東日本大震災・原子力災害伝承館 令和8年度 日常(定期)清掃業務委託に係る条件付一般競争入札の実施について

お知らせ

福島民報社と連携協定を締結

語り部講話

【語り部講話】2月の日程、講話内容一覧を公開

イベント

個人向けフィールドワーク(2月28日締切、3月14日(土)実施の募集=16名様 を開始しました

お知らせ

企画展・イベント一覧

イベント

震災から15年 メモリアルイベント開催について

お知らせ

「ぐるっと満喫パスポート」対象施設です

お知らせ

東京大学大学院情報学環開沼博(伝承館上級研究員)研究室「福島学カレッジ」が 第2回「PLIJ STEAM・探究グランプリ」を受賞

公募

東日本大震災・原子力災害伝承館 令和8年度 受付・レジ会計処理業務 公募型プロポーザルの実施について

未曽有の複合災害が、多くの命を奪い、あまたの人々の人生を大きく変えました。

家族や友人との当たり前のような日常は、当たり前でないことを思い知らされました。

災害がかつてないほど身近になっている今だからこそ、思い出さなければならないこと、改めて知ってほしいことがあります。

福島が向き合ってきた日々、その轍は、未来へつながる一筋の道標であってほしい。

東日本大震災・原子力災害伝承館は、そんな想いで皆様をお待ちしております。

東日本大震災・原子力災害伝承館360°動画

東日本大震災・原子力災害伝承館フィールドワーク動画

東日本大震災・原子力災害伝承館 ショート動画

地震、津波、原発事故の被害を伝える資料約200点を展示しています。津波で押しつぶされた消防車や事故を起こした原発の精巧なジオラマ、原子力災害の過酷な避難を伝える展示などがあり、未曽有の複合災害に理解を深めることができます。

福島県双葉町や浪江町をバスで巡る「フィールドワーク」や語り部による「研修講話」を通じ、複合災害や復興の現状を体感できます。研修の最後に「ワークショップ」で学びを深めます。

震災を経験した語り部の生の声を聴くことができます。地震、津波、原発事故に伴う避難など、語り部が震災当時住んでいた地域や立場によって語る内容はさまざまです。1日4回実施しています。

〒979-1401

福島県双葉郡双葉町大字中野字高田39

Google Mapを見る

TEL 0240-23-4402/FAX 0240-23-4403

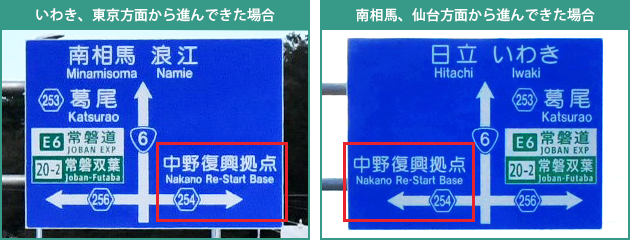

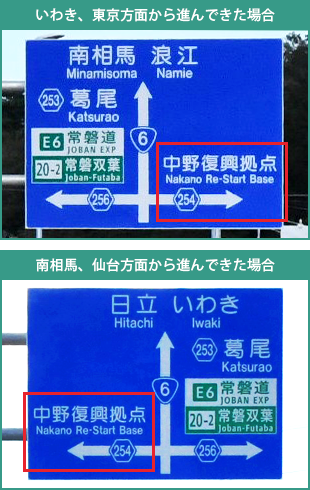

国道6号線の案内標識(青い看板)にある「中野復興拠点」を目指してお進みください。

電車

東京駅から最寄りの双葉駅まで

特急ひたち利用で約3時間10分

仙台駅から最寄りの双葉駅まで

特急ひたち利用で約1時間20分

※双葉駅から約2km、徒歩で約25分。

双葉駅発のシャトルバスが

利用できます(約5分)。

双葉町シャトルバス | 東北アクセス株式会社 (touhoku-access.com)

自動車

常磐自動車道常磐双葉ICから車で約10分(約6.4km)

時間の目安

【高速・有料道路利用の場合】

【一般道利用の場合】

駐車場

飛行機

福島空港から車であぶくま高原道路を利用して約1時間40分

仙台空港から常磐自動車道経由で

約1時間20分

■自動二輪等で帰還困難区域を含む常磐道等を利用されるお客様へ

常磐自動車道は全線、自動二輪車で通行できます。大熊ICからも自動二輪で流出できるようになりました。

詳細は以下のページをご覧ください。

【E6】常磐自動車道 大熊ICから自動二輪が流出可能となります | NEXCO東日本 (e-nexco.co.jp)

■カーナビをご利用のお客様へ

カーナビによっては、伝承館の電話番号(0240-23-4402)で正確な位置を示すことができない場合があります。

お手数ですが住所から検索してくださいますようお願いいたします。

伝承館の住所は、福島県双葉町大字中野字高田39番地です。

■徒歩や自転車で来館されるお客様へ

当館周辺と双葉駅を徒歩や自転車で通行する場合は、双葉町産業交流センターのホームページ(https://www.f-bicc.jp/access/)をご覧ください。

当館と震災遺構浪江町立請戸小学校(https://namie-ukedo.com/)を結ぶ県道254号線も徒歩で通行できますが、工事車両や野生動物に十分お気を付けください。